Ikelite 防水殼(Housing)維修記

因為Samsung NX1 機身已經老化不堪使用,因此將水下攝影設備換成 Olympus E-M1 ii。

忘記的朋友可以回顧一下喔!再見了 Samsung NX-1 。

水下攝影就是這樣,不管你買多貴的防水殼,換了機身之後,就是全部打掉重練。

尤其是現在 Ikelite 的 Port 還分三種系統,我新買的 Housing 和舊的是不同系統的。

因此除了買新的防水殼本體,還要重買新的 Port。真的是花大錢啊!

結果,最近下水都會有滲水的狀況發生。雖然滲不多,但是就是令人覺得很煩。

本來判斷是從變焦旋鈕的位置滲水,拆開檢查後,也真的發現裡面有兩根毛髮。

O-Ring 有毛髮沾粘通常是滲水的主因。本以為解決了,結果隔天下水 Port 又滲水了。

在水中仔細的看了看,發現好像是 Port 的鏡片處在滲水。

本來想和美國那邊抗議,要求換新,但是想到英文沒有好到可以和歪果仁吵架。

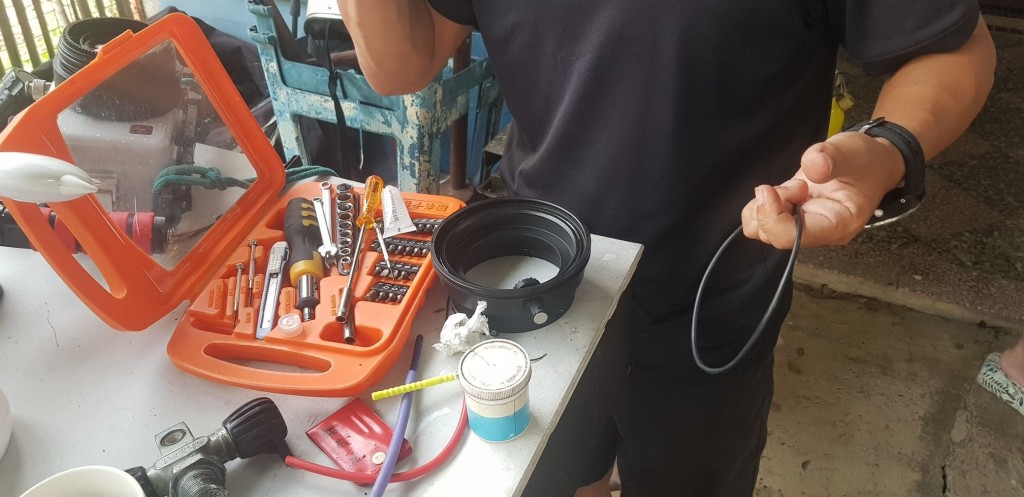

剛好碰到專門做精密儀器加工的朋友,他的手工很細,就請他幫忙把 port 分解。

反正會漏水,第一件事一定是先處理 O-Ring,先把 Port 分解就對了。

這個小 Dome-Port 構造出乎意料的簡單,

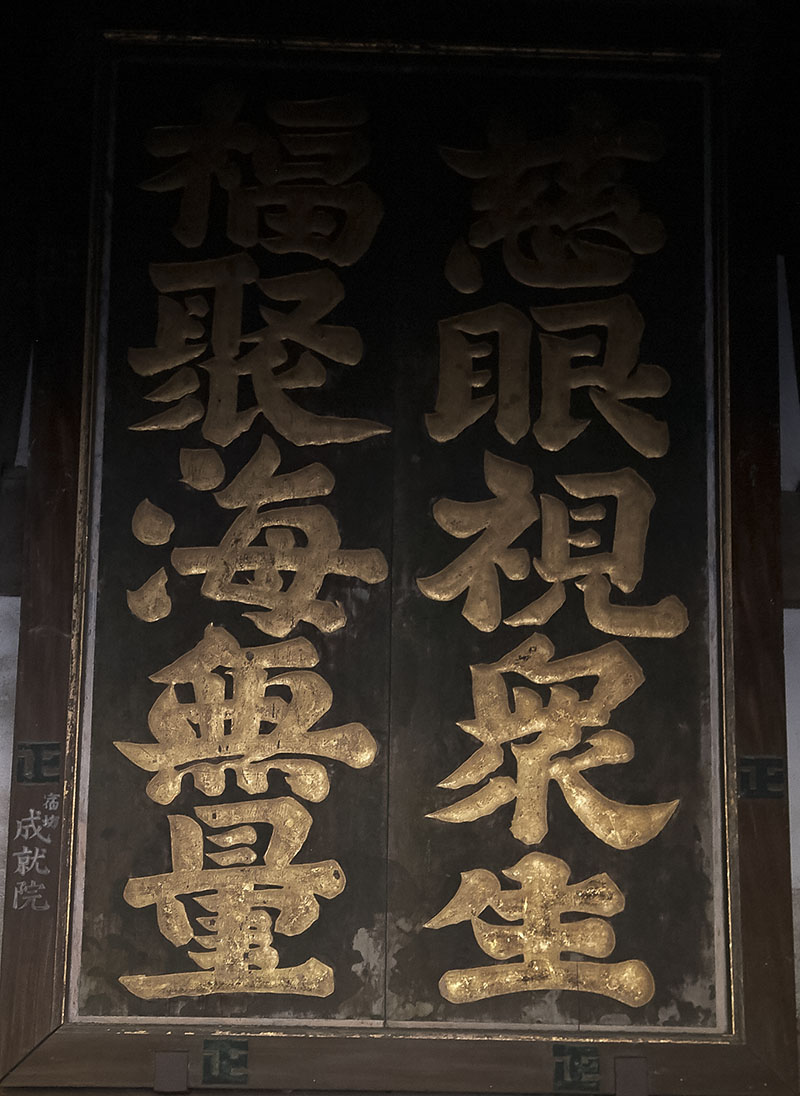

兩條 O-Ring 塞進 O-Ring 溝,中間夾的就是樹脂鏡片,然後這樣就防水了。

*圖說:就是底下一條 O-Ring 撐著鏡片,上面那條 O-Ring 擠進去後上下夾住鏡片,

這是鏡片拿掉、O-Ring 拿掉後的樣子。*

真的是很簡單的防水結構,但是理論上應該很防水才是,畢竟也是雙 O-Ring 構造。

還沒拆卸前有仔細觀察,感覺 O-Ring 塞的不是很平整,鏡片邊緣好像有粗糙面的感覺。

拆下後檢查鏡片,粗糙面應該是樹脂射出時脫膜的位置。

雖然脫膜處有經過研磨,但是他只有研磨側面,側面研磨後沒有做底部的倒角,

導致與 O-Ring 接觸的底部平面有毛邊產生,大家一致認為就是從這邊滲水的。

至於為什麼不是一買來就會滲水,而是用了大約三次後才開始滲水?

或許還是有經過水壓的擠壓後,導致些許的位移,結果把毛邊的地方推進去 O-Ring 裡面。

當然都是猜測啦!不過既然知道有毛邊,當然就是認真的研磨了,把毛邊都磨平。

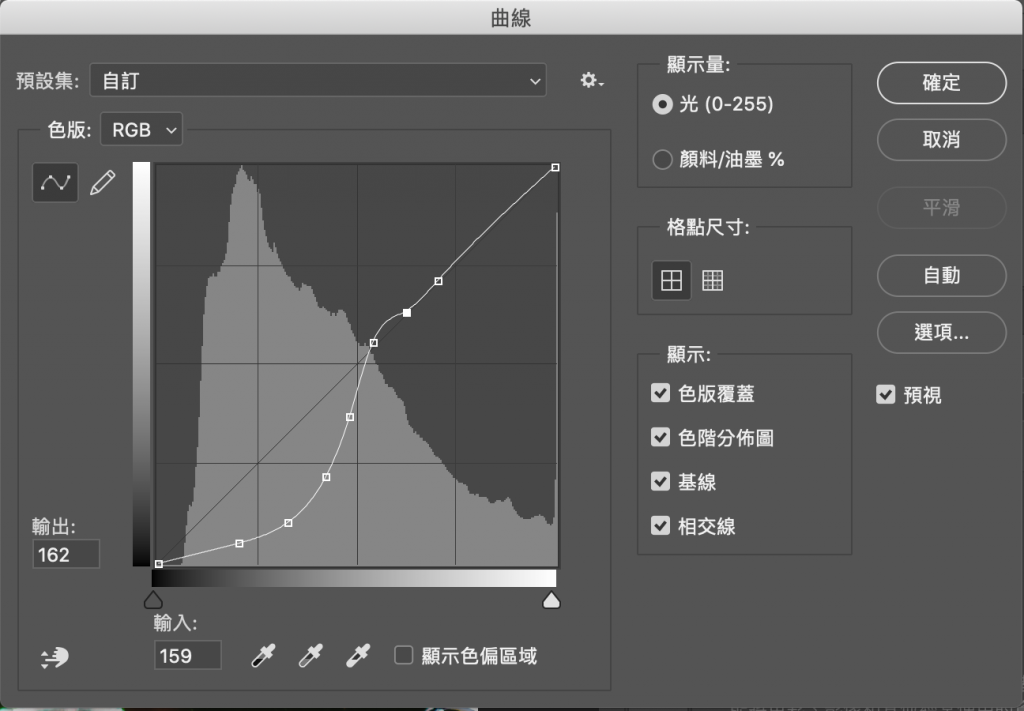

*圖說:就拿修指甲的銼刀,慢慢的將毛邊磨平,使 O-Ring 接觸面更平滑。*

一切都弄好後,重新將 O-Ring 上矽油,然後就很努力的、平整的把它裝回去了。

*圖說:因為先前有發現 O-Ring 不平順,因此重新安裝時非常地小心,

務必讓 O-Ring 平整的放入 O-Ring 溝裡面。 *

裝好之後沒有再下水,因此無法得知到底是不是這邊的問題,

不過抓漏就是這樣,一個試完再試下一個,一直到沒有問題為止。

話說回來,美國的手工真的還滿差勁的,

毛邊會沒有修乾淨,O-Ring 那麼便宜的東西,不能用好一點的嗎?

Ikelite 的 O-Ring 脫膜的痕跡有夠清楚的,看了都覺得很害怕。

老是覺得水就會從脫膜的線滲進去。

好啦!防水殼維修至此算是到一個段落了,希望可以維修成功。

因為 TG6 的畫質真的是不太能夠接受。