真的是太忙了,忙到好久沒有寫東西了,

想不到久久沒來的第一篇居然是搶救 Capture One(以下簡稱 C ONE)!

我的 C ONE 怎麼了?說來話頭長,且讓我慢慢的解釋清楚。

1、因為硬碟不夠大了,相信是所有影像工作者心中固定時間發作的痛。

狠下心一次大升級,快樂個一兩年後又要再來一次。

每次換硬碟都是一次心理上的極限挑戰。

因為原有的 SSD 2T 已經滿了,說真的,這種便宜的 SSD 寫入次數和時數都有限制,

所以用了兩年寫滿之後,大概就會再買一棵,舊的就當做資料碟了。

只有讀取,寫入變得很少,這樣可以延長 SSD 的壽命。

2、買了一個 SSD 4T 容量的準備繼續使用。

3、先解說一下 Mac 版的 C ONE 結構。

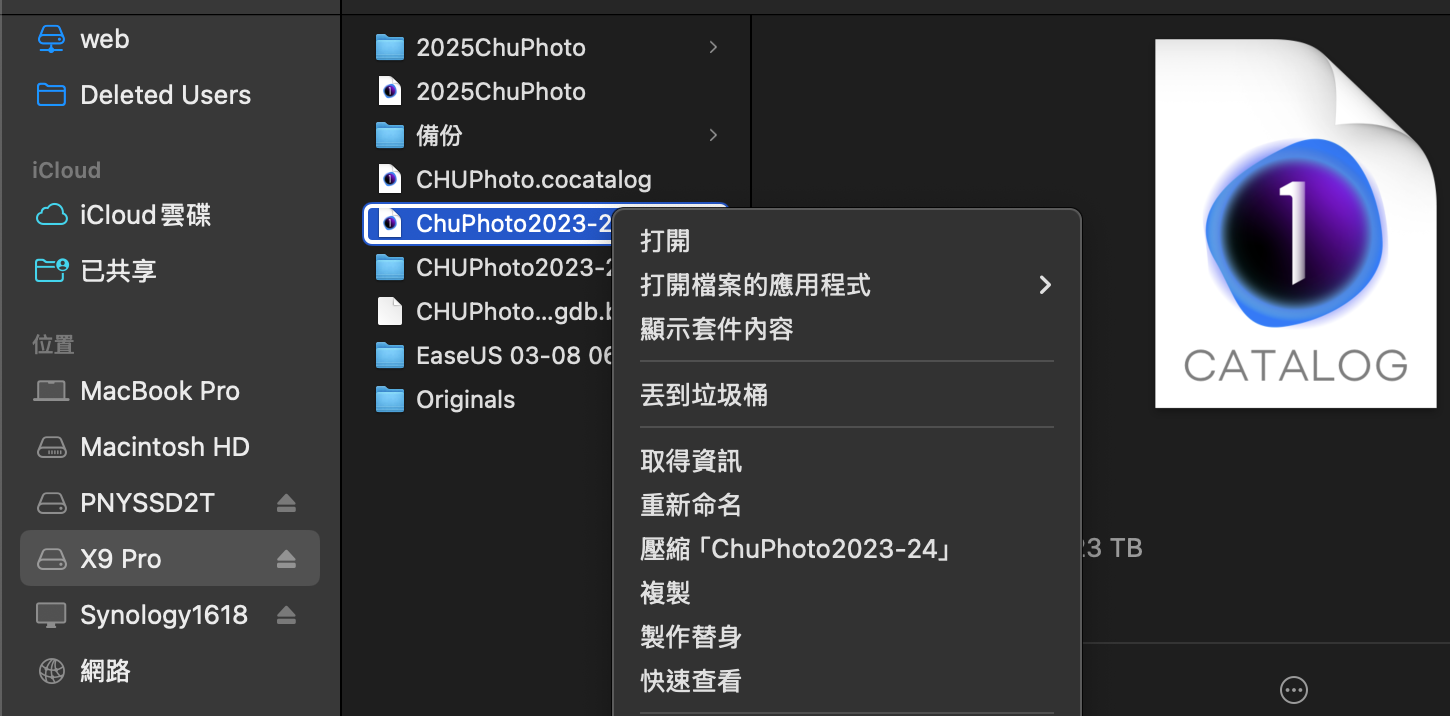

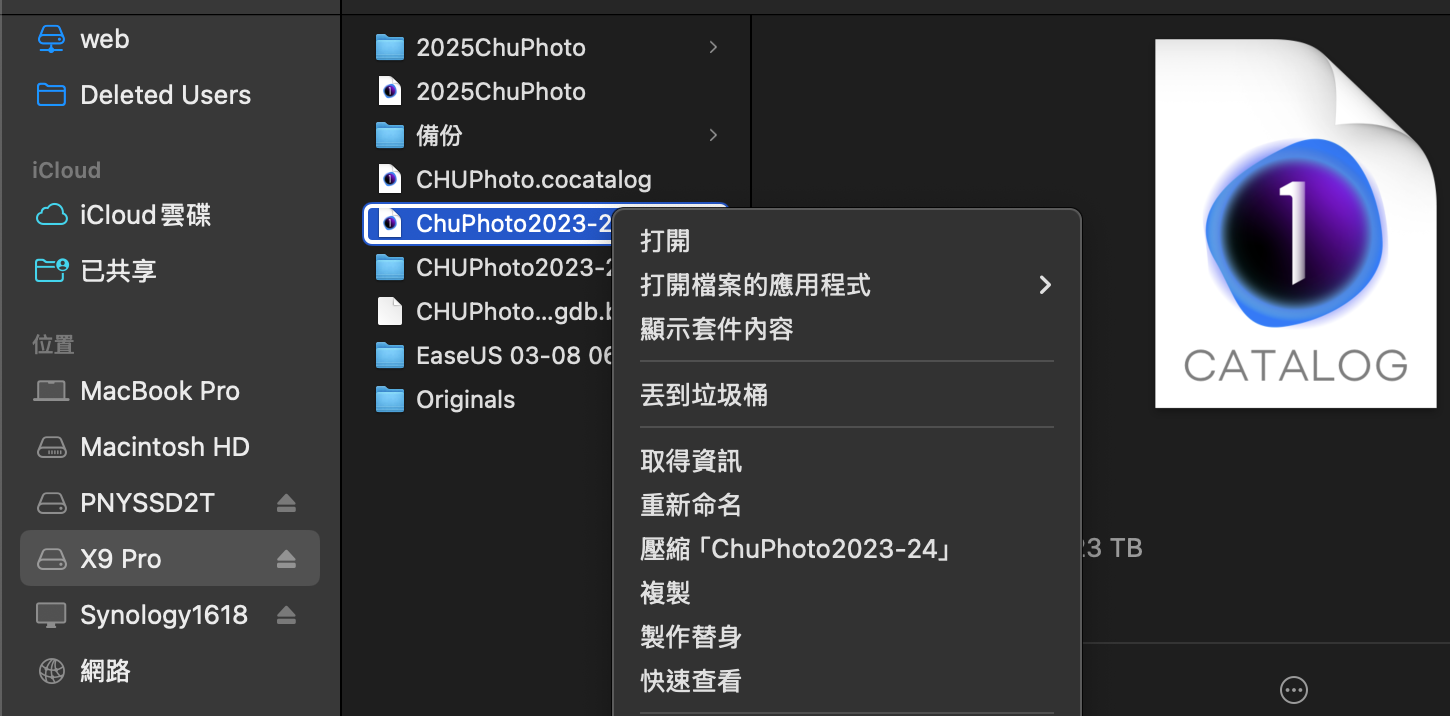

在檔案管理員裡面,只看得到一個檔案,就是你 Catalog 的名稱。

C ONE 可以用 Catalog 和 Session 兩種架構。

如同日曆般的一直在存入圖檔的話,我就習慣用 Catalog。

專案式的案子,比方說數位典藏是以每間老厝為單位,

這時我會用地點或是專案名做成 Session。

其中的 2025CHUPhoto 以及 CHUPhoto2023-24 兩個 Catalog 都是完整的檔案。

可以看到 CHUPhoto2023-24 有 1.23TB 的大小。

接著滑鼠右鍵按下,可以看到顯示套件內容。點選下去就如下圖:

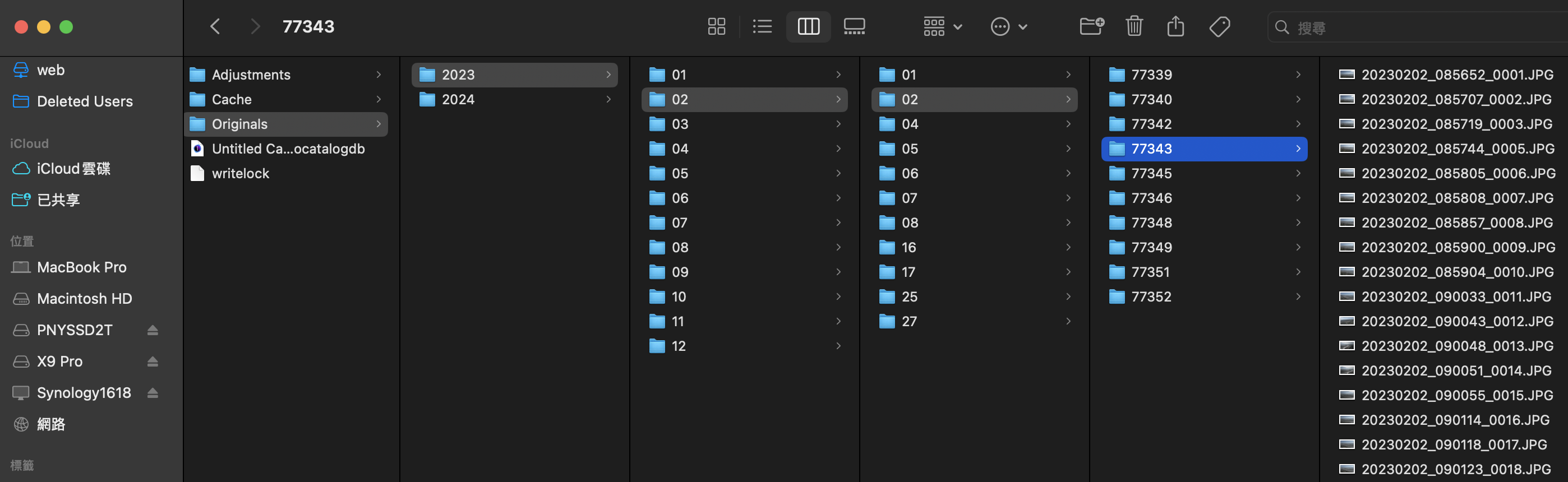

3-1. 其中 Original 是一個最重要檔案,也就是你照片原始的位置。

他會依照你輸入的時間來分檔。

這張圖顯示 2023 年 2 月 2 日輸入的第四個檔案夾裡面有哪些照片。

這有什麼好處呢?

當你需要某張照片或某段影片,只要知道是幾年幾月幾號拍的,

可以直接到備份的地方叫檔案,不需要開啟應用程式。

還有另一個最好用的地方,就是可以叫出隱藏檔。

當年用蘋果當家影像軟體 Aperture 的時候,

是可以把 RAW 和 JPEG 合併,可以選擇只顯示你想要的檔案格式。

當年電腦不夠快,所以我都是拍 RAW + sJPG,然後只顯示 sJPG。

Aperture 停止開發後一直不想更新,因為真的太好用了。

一直撐到有一天更新完作業系統後告訴我 Aperture 打不開了為止。

那時查了很多資料,

都顯示 Aperture 和 C ONE 的開發概念是一樣的,甚至有人懷疑就是同一批人做的。

所以就選擇 C ONE 了。

那時剛好接了一個數位典藏的專案,正好拿來試用看看。

用了之後發現還真的不錯,於是就將 Aperture 的資料庫轉移到 C ONE 上面。

轉移後才發現因為當初設定使用 sJPG 當顯示,RAW 檔隱藏,

所以轉到 C ONE 後只顯示 sJPG,只有 1280 X 980。

RAW 檔就只有在剛剛上述的日期分類檔中可以看到。

所以當我想要用到原圖時,還是得回去照日期去找出 RAW 檔。

因此這個日期分類是很重要的架構。

3-2. 在 Original 底下是 database 檔。

也就是你這個 Catalog 的資料都在這邊。所以附檔名是 catalogdb。

包含關鍵字和所有的日期分類或是其他分類方式的資料都在這,是最重要的檔案之一。

各位如果仔細看圖會發現,奇怪,

名稱是 CHUPhoto2023-24,為什麼 database 檔名是 UntitleCatalog?因為這是不能改的。

當初救檔案時是測試,但是就一次要好幾個小時,

測試成功後就懶得重做了,只改了外部的名稱。

內部的這些本就是隱藏檔,可能程式就覺得不需要連動改名吧?

好了,C ONE 的架構大概就是這樣。也就是外部只看得到一個很大的應用程式檔,

但是點選顯示套件內容後,就可以看到所有的檔案架構了。

4、回到搬家這件事,於是我就把整個 Catalog 用拷貝的方式複製到新的 4T 裡面。

複製完畢後再刪掉 2023-24 的照片即可,然後將舊的 2T 裡的 2025 照片刪除。

這樣就可以得到一個 2023-2024 和一個僅有 2025 的檔案了。

當然可以選輸出 Export collection as Catalog,就是將你選的輸出成新的 Catalog。

但是這樣上述的日期檔案結構會消失,會變成只有輸入當天的架構,

因為你就是在那一天輸入的啊?所以也不能說他設計不良。

所以我還是整個 Catalog 拷貝,然後再做苦工一個一個分類全選然後刪除,

不可以直接刪架構,這樣就只有把架構刪掉,不會刪到照片。

我們來看一下 C ONE 的樣子。

4-1. 左上就是我說的架構,可以用各種分類,比方說日期、專案、相機種類等等,

所以這個分類只是一個捷徑,若是整個刪除就只是刪除捷徑。

這樣要再回去找到原始檔刪除就會很難了。

所以正確的刪除作法是點選左邊要刪除的相簿,

然後在右邊照片處按下 Control+A 全選後拖到垃圾桶,這樣才會從圖庫中刪除照片檔。

一個一個做下去,全部刪除完了才可以刪掉這個結構。

4-2. 左下方就是關鍵字,這也是非常重要的一部分,空有照片根本沒有用,

這個 Catalog 裡面有 55270 張照片,

如果沒有關鍵字,今天要找一張特定的照片就簡直是不可能的任務了。

所以也是我想要復原到未消失前狀態的原因了。

5、當拷貝結束後兩邊開啟都正常,就開始刪照片了。

這時悲劇發生了,新買的 4T 突然跳開了,

再來不管怎麼重接、用盡各種磁碟修復工具都無法重新接上。

也就是故障了………

有沒有搞錯啊?新買的耶!當初想說他敢五年保固,應該品質比較好吧?

有 Pro 硬是比沒有 Pro (只有三年保固)貴了一千多。想不到還是第一次用就掛點了。

那時想說跳掉就算了,重新 format 一次就好,反正原檔還在 2T SSD 裡面。

於是就再一次 Format 4T 成為 APFS 格式。

6、原本要直接重新拷貝一次,

後來想到 2T 裡面的 C ONE 垃圾桶裡有一千多張照片還沒刪掉,

就是那些拍模糊的、鳥已經飛出框的那些照片。

那些要刪掉的檔案拷貝來拷貝去要幹嘛?

所以先開啟 C ONE 清除垃圾桶,大概清了 10 秒左右就當機了。

奇怪?是怎麼了?算了,就重開就好了。

這時發現悲劇了,要重開時居然整個 Catalog 都找不到!!!

心想怎麼了?開啟硬碟容量來看,要死了,整個 1.8T 的檔案居然就不見了!

1.8T 耶!有刪過圖庫的朋友一定知道,將近七萬張照片要刪多久。

即使沒刪過圖庫,刪過大檔也知道,1.8T 至少要刪好幾分鐘以上。

尤其是蘋果的垃圾桶,要先全部讀一遍,

告訴你有多少檔案要刪除,然後再開始刪,所以都需要很久的時間。

就在 10 秒左右,這個一大堆零碎檔的 1.8T 檔案就不見了?!

總之,這個時候開始緊張了。照片是都還有備份,問題是那些架構啊!!!

7、這時一定會有朋友說,備份呢?

是的, C ONE 可以備份的,但是不像 Aperture 這麼好。

Aperture 備份是直接按一個按鈕,第一次備份要很久,因為全拷貝。

第二次以後會自動比對更改過的地方,只會存更改過、新增的部份,

刪掉的部份在備份中不會跟著刪,而是放到一個已刪除的備份夾,

我想是避免以後想救回吧?所以他的備份是很有效率的。

而 C ONE 的備份只有備份剛剛說的那些關鍵字、分類等等。照片的備份要自己另外備。

所以我的備份就會分成兩部分,一部分是圖庫,另一部分是 database。

圖庫沒問題,備份都在,我每個月備份一次,所以只少了今年二月的。

但運氣很好,今年二月一日剛好換新的記憶卡,

因為還沒刪除過,所以所有 2/1 以後的照片都在。

問題在我的 database 備份是放在同一顆硬碟上,也就是 2T SSD 上面。

更神奇的是 1.8T 的 Catalog 消失時,備份資料夾也跟著消失。

僅留下一些與 C ONE 無關緊要的小檔案。

好啦!我知道這是備份大忌,

但是當時真的沒有想這個 database 備份會如此關鍵(後話,其實也不關鍵)。

所以我只剩照片,卻沒有 database。這真的會出人命耶!

不要說關鍵字重 key,光是重建那個日期、專案分類就會出人命了。

8、購買復原軟體。這時就只好花錢消災了,購買了 EaseUS Data Recovery Wizard,

真的很好用,搜尋後復原個幾百G的檔案只要幾秒鐘,而且是復原到別的硬碟喔!

但是很賤的,他的購買方式有夠小人的。

現在已經無法擷圖未購買的樣子了,就是你按下購買,他會跑出一個比較表,

比較正式版和試用版的差異。

有一個不限次數使用的欄位,所以就以為按下購買就是不限次數使用。

結果在購買的那邊有個灰色小小的按鈕,預設是單月使用,當初沒看到。

付完帳後收到帳單,上面寫我的執照是一個月且不會自動更新的版本,

想說不是無限使用嗎?正好還有一個試用版視窗還沒關,再回去按一次購買看看,

才發現到右下方這個近乎隱藏的按鈕。按下去後有三種付款模式,月費、年費和終生。

月費 2700左右,終生才 5000。按!一切都來不及了,

你也不能說他騙你,畢竟這一個月之內,真的是無限次數使用………

復原後當然出現一大堆圖檔和影像檔,

但這都不重要,我都有備份,我要的是 database 的備份檔。

結果備份檔沒有整個檔案夾復原,只有復原單檔,就是 CHUPhoto.catalodb。

好,有這個總比沒有好,我再來想想要怎麼辦才可以。

9、開啟 CHUPhoto.catalodb,是可以開啟,當然照片都不見了,

畢竟沒有圖庫了,所以所有的照片都是呈現問號。

既然是備份檔,為什麼不用復原備份的功能呢?這就是神奇的地方了。

也就是 C ONE 會自動比對這個備份檔是不是這個 Catalog 的備份檔,

我原始的 1.8T 檔案已經不見了,所以開一個新的空白 Catalog,

用回復備份時系統就是死不承認有備份檔,也就是他根本不認得這個檔案。

所以我才會說備份 database 很重要,但是也一點都不重要。

因為如果原始檔沒有了,有備份檔也無法復原。

10、就在困坐愁城之際,突然將想到一個賤招,

既然可以直接開啟 database 檔,表示架構都在。我就試試可不可以右鍵開啟套件內容。

結果是不行的,根本沒有出現這個選項,如果可以就好辦了。

我前面不是說過我有備份原始的日期式的圖庫資料?

如果可以開啟套件內容,我就把我的圖庫備份直接輸入到 Original 裡面,

這樣理論上就復原了。但是現在偏偏無法開啟套件內容。

11、又想出第二個賤招,開一個新的 Catalog,

然後選 import Catalog -> Capture One Catalog,就選剛剛那個復原的 database,

居然可以輸入,但是一定找不到照片。

然後你會看到他跳出對話框,說 ooxx 路徑下的 xyz 檔案找不到。

我看了一下檔案指向的位置,他居然直接指向到我硬碟根目錄下的 Original 檔案夾?!

也就是我本來想要打開套件內容,就是想把原始圖庫資料拷貝進去 Original 檔案夾中,

但是無法打開所以這個方法行不通。現在它居然直接要在根目錄裏讀取?有這麼好的事!

於是趕緊在根目錄建一個 Original 檔案夾,把圖庫中 2023、2024 整個 copy 進去,

然後按下 Retry。Yes!終於開始輸入了。

輸入了好幾個小時,完畢打開看,一切順利,所以檔案都歸位,而且關鍵字都在。

12、以為到這邊就結束了嗎?並沒有,

這時因為是新的 Catalog 了,所以可以打開套件內容,看了一下 Original 檔案夾,

果真和我想的一樣,只有 2025 -> 03 -> 08 -> 01 的日期檔案,

五萬多張照片全在一個日期檔案夾裡面。這樣還是沒有完全好啊?以後找照片很會麻煩。

我突然有個很大膽的想法,既然程式是會去讀 db 檔,

那我把復原的備份 db 檔 copy 進去隱藏檔中呢?

於是先把原來的 Untitlecatalog.catalodb 拷貝出來備份,免得被我搞壞了,

萬一搞壞又要花好幾個小時重做。

將 CHUPhotocatalog.catalodb 拷貝過去,接著改檔名為 Untitlecatalog.catalodb。

然後將原始的 2023、2024 圖庫拷貝進去隱藏檔中的 Original 裡面。

13、緊張緊張、刺激刺激,

重新打開 CHUPhoto2023-34 的一瞬間,所有的照片都有讀到,

它真的就照著舊的 database 去讀取資料,待刪除照片仍是一千多張,

就是回到當機整個不見之前的樣貌,

只是這一千多張都是讀不到東西的,因為我沒輸入 2025 的圖庫。

所以刪除時也會照刪,只是最後會跳出沒有東西可以刪,然後垃圾桶就空了。

簡直是要放鞭炮了,歷經一週的緊急救援終於至此結束。

14、總結,備份真的很重要,圖庫一定要備份、database 也一定要備份。

雖然萬一整個消失,要回復時不能直接使用,

但是可以用我上面繞圈的方式還是可以執行的。

然後,一定要放在別的地方備份,備份守則是異地、異種,經過這一次,我一定會遵守的。

若有人不想看這麼長,我直接整理在底下:

1、先叫出 database 的備份,也叫出圖庫的備份。

2、成立一個新的 Catalog

3、選擇 Import Catalog -> Capture One Catalog

4、選取最後一個備份的 Catalogdb。

5、它會跳出找不到檔案,就看他的對話框說它在哪邊找不到,

就把你的圖庫備份放到一模一樣的位置。按下 Retry,他就會開始抓資料了。

6、都輸入完畢後將程式關閉。把新 Catalog 開啟顯示套件內容,

將裡面的 Catalogdb 移出,放入剛剛輸入的 Catalogdb 取代,

記得改檔名,需和移出的檔名相同。

7、再將剛剛輸入的圖庫拷貝進去 Original 檔案夾內。

刪掉剛剛成立的日期,如果不刪也不會怎樣,但是你會有一份只佔空間卻沒有用的圖庫。

8、重新開啟檔案,一切都會回到消失前的原狀!

希望這些步驟對某些正在傷心欲絕的朋友有所幫助。額外提醒:

1、購買 EaseUS Data Recovery Wizard 請務必注意改成終生,才差那一點點錢。

2、來源碟一旦出問題就不要再寫入,一切都有救,寫入覆蓋掉就很難了。

所以救援軟體要復原時也會提醒,千萬不要復原到原硬碟。

一來是舊硬碟可能本來就有問題了所以才要救援,再來就是寫入後就很難救了。

3、備份再備份。如果沒有備份,這次一定是死定了。

記憶卡非到寫滿了否則不刪除。這也是另一種備份。