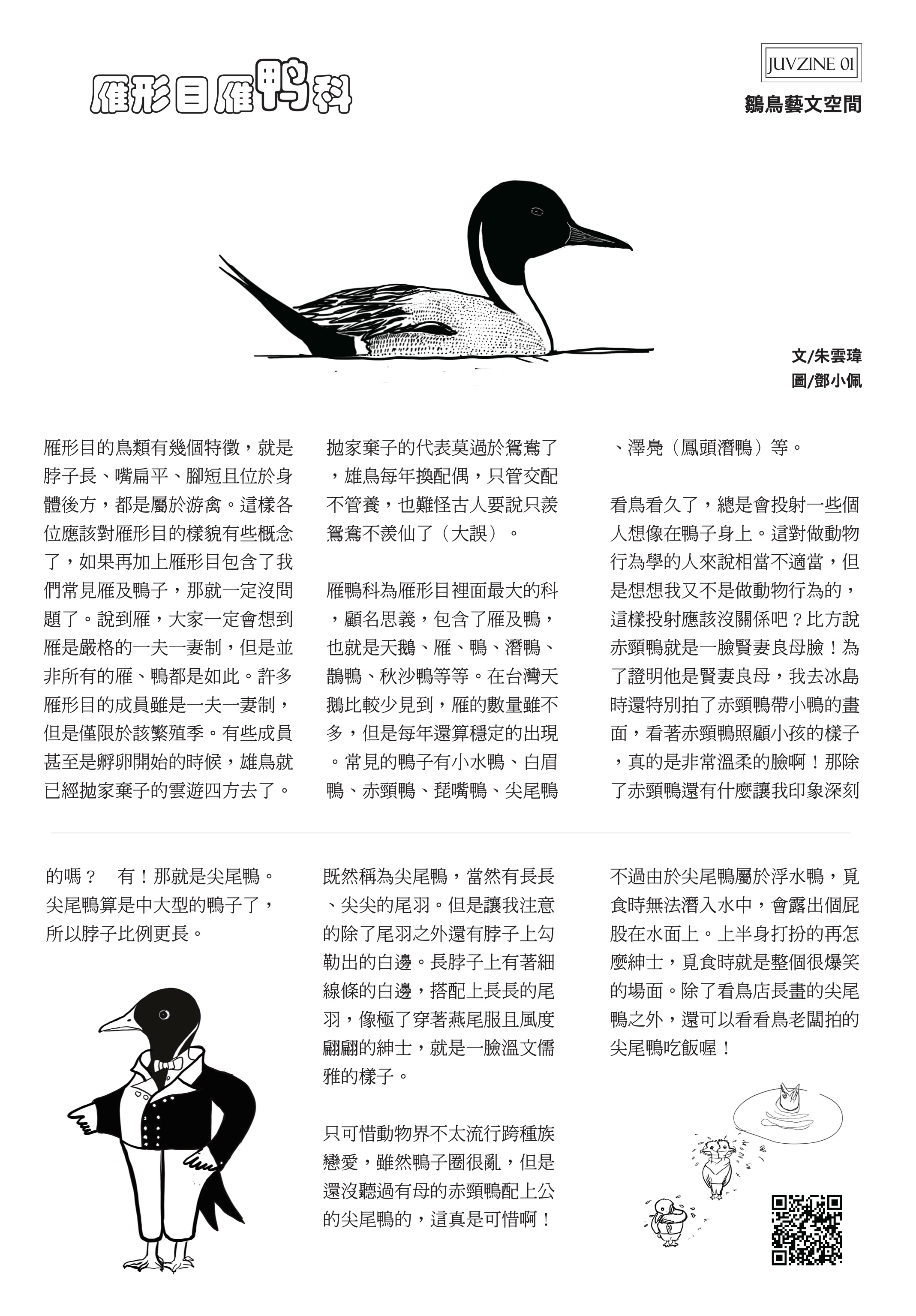

鳥類週報第八週 鸊鷈科

小鸊鷈應該是許多賞鳥人的入門鳥種之一,

*小鸊鷈*嘉義布袋*小鸊鷈鶵鳥早熟,出生即會游泳*

但是卻也是最常唸錯的鳥名之一,鸊鷈讀做ㄆㄧˋㄊㄧˊ。

鸊鷈科(Podicipedidae)是屬於鸊鷈目(Podicipediformes),

而整個鸊鷈目也就這麼一個科而已,看起來好像比鰹鳥更來的一門忠烈了。

不過在以前的分類系統上,鸊鷈科是屬於 Colymbiformes,

當然如果硬要給他中文,當然也可以叫做鸊鷈目就是了。

這個目裡面包含了鸊鷈和潛鳥(loon),其實會這樣分類也是情有可原啦!

*紅喉潛鳥*Mývatn、冰島*可以看到潛鳥的腳也是長在身體的最後面*

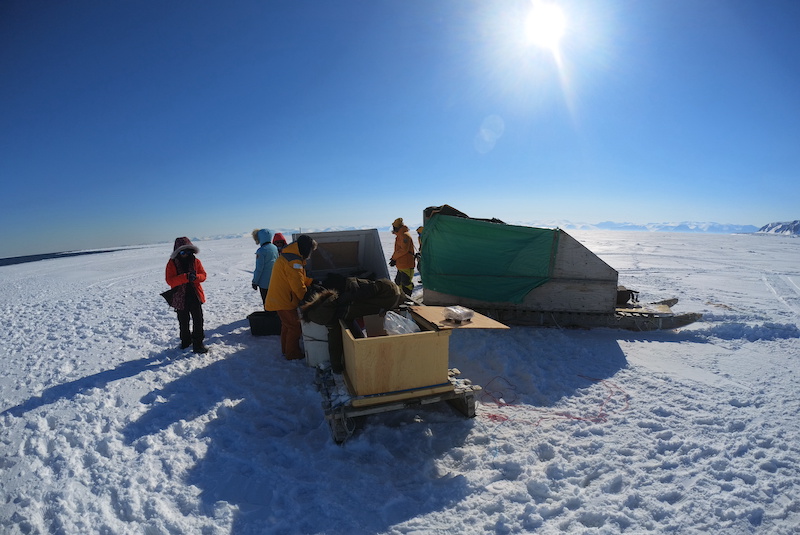

畢竟鸊鷈和潛鳥都是潛水鳥類,而且都是屬於利用腳推進的。

*冠鸊鷈*金門慈湖*鸊鷈科的成員都很會潛水抓魚*

*冠鸊鷈*金門慈湖*鸊鷈科的成員都很會潛水抓魚*

只是後來發現,

原來這兩類生物只是趨同演化(convergent evolution)的結果,因此又把他們拆散了。

我們先來聊一下趨同演化,就是在演化上兩個沒有親緣關係的生物類群,

因為生活環境相似或是為了相似的功能而有著類似的身體結構。

最簡單的例子就是頭足類的眼睛和我們的眼睛起源完全不同,但是有著類似的功能。

鯨魚的尾部和魚類的尾鰭、蝙蝠的翅膀和鳥類的翅膀等也是屬於趨同演化。

趨同演化是分類上的大敵,尤其是在傳統形質分類上,

要非常注意兩種生物相似的部位是趨同演化的結果還是親緣關係接近的結果。

總之,後來的分類發現潛鳥和鸊鷈關係離滿遠的,所以就分開了。

好奇的各位一定會想知道,那誰和鸊鷈關係比較接近呢?呵呵!答案是紅鶴。

*大紅鶴*嘉義布袋*曾經出現在台灣,謎一般的大紅鶴*

這個真的很令人難以接受吧?明明就長得完全不一樣,而且生活環境也完全不同。

但是不管在分子生物的證據或是解剖學上的證據,都是很強力支持這兩類群關係很近,

甚至是單系群(monophyly)。好吧!有些事情真的不能從外表上來理解。

再回頭來看看鸊鷈目中Podicipes這個字,也就是科和目名的原型,

這是從古希臘文轉換過來的,就是潛水者的意思,顧名思義,這個目的成員都很會潛水。

不過在拉丁文中,指的是腳長在肛門後面。個人是覺得這個字源比較正確一些。

小鸊鷈(Tachybaptus ruficollis)絕對是這個目中的佼佼者!

為什麼這麼說?剛剛不是說了,鷈形目的都很會潛水?

Tachybaptus 屬更是不得了,這也是從古希臘文轉換的,就是下潛很快的意思!

ruficollis 則是古拉丁文和現代拉丁文的綜合體,紅色的脖子。

屬名都說他是下潛很快的一群了,當然絕對是潛水目中的佼佼者囉!

剛剛說過這些鳥是以腳為推進力的潛水鳥類,所以腳長在體幹的很後面,

腳長在這麼後面,在陸地上行動當然不方便,因此他們鮮少上岸。

為了有更好的推進力,鸊鷈擁有瓣足,

就是腳趾之間沒有完全以膜相連,而是利用膨大的瓣足來增加推進力。

所以他們就更能適應在水中生活了。

既然陸地上行走不太行,所以巢也是築在水邊,鶵鳥出生後很快就能游泳了,

但是大多數時間還是喜歡擠在親鳥的背上,由親鳥揹著到處游動。

每次看到親鳥揹著小朋友游來游去的畫面,都覺得超級療癒的。

*小鸊鷈*屏東大鵬灣*有時親鳥會揹著幼鳥游來游去*

*小鸊鷈*嘉義布袋*幼鳥圍著母鳥,宛如航空母艦的戰鬥群*

鸊鷈台灣最常見的就是小鸊鷈了,屬於留鳥,會在台灣繁殖。

而金門最常見的應該就是冠鸊鷈(Podiceps cristatus)了,在金門是屬於常見冬候鳥,

*冠鸊鷈*金門慈湖*冠鸊鷈的兩個角是最明顯的特徵*

在慈湖、各個海岸線幾乎都可以看到,有時可發現達十數隻的群體。

Podiceps 指的也是腳長在身體後面。

*冠鸊鷈*金門慈湖*冠鸊鷈的腳也是長在身體的最後面*

至於角鸊鷈(P. auritus)、黑頸鸊鷈(P. nigricollis)就是屬於稀有冬候鳥了。

*角鸊鷈*Mývatn、冰島*角鸊鷈就在米湖的步道邊築巢,正在抱卵中*

雖然目前小鸊鷈在台灣還算普遍,但是以我們把埤塘填平或是增建光電設施的速度,

誰知道小鸊鷈在台灣還能當普遍留鳥多久?

*小鸊鷈*利尻島、日本*有時很喜歡起霧的湖泊那種飄逸的感覺*

末了附上本次的插畫版。

小鸊鷈的潛水能力非常好,可以閉氣很久。畫中的小鸊鷈還在水中吃點心聊八卦。

旁邊的人類早就受不了了,連魚類都覺得很奇怪。很有意思的插畫。