20240619 Hvolsvöllur & 20240626 Dalvík

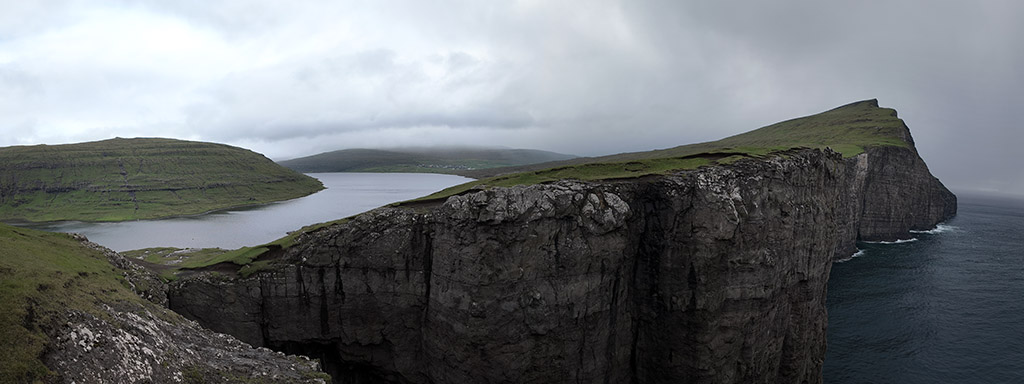

在冰島開露營車和法羅群島最大的差異,我想就是露營場內免費設備的差異最大。

在法羅群島的露營場,幾乎樣樣俱全而且幾乎都免費,不論是洗澡、洗衣機或是烘乾機。

這點和在挪威住露營場小木屋時的體驗差不多。

但是冰島就不一樣了,冰島幾乎樣樣都要錢,而且不便宜!

台幣一百塊大概只有三分鐘的熱水,

而且不是打開水龍頭才計時,是錢投下去就開始計時了,整個澡洗的很緊張。

尤其是溫度只有 5 度上下,萬一泡泡還沒洗乾淨就沒熱水了,真的會冷死。

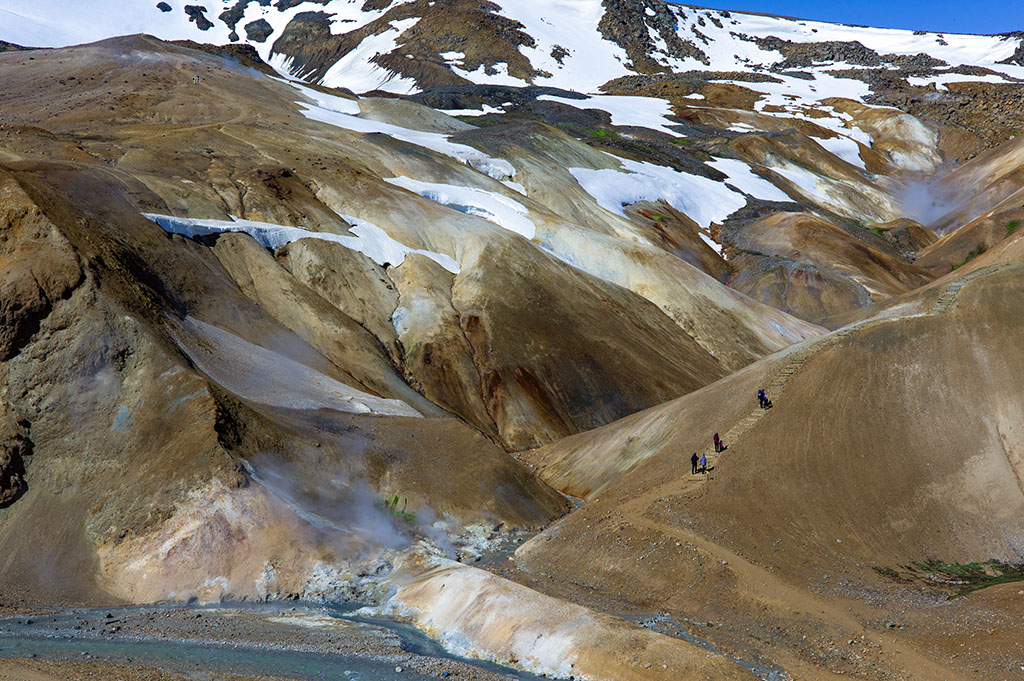

明明整個冰島都是地熱、溫泉的,洗熱水澡要付費真的很不能接受,但是又不能不洗澡!

於是乎就想到他們的國民運動中心。其實並不清楚是不是這樣叫啦!

但是這個運動中心幾乎每個鎮上都會有,所以我還是叫他國民運動中心好了。

一般來說,運動中心內一定有溫水游泳池,有的還有室內運動場、健身房等設施。

我們先來看看位於 Dalvík(達爾維克)的運動中心。

Dalvík 是前往 Grimsey 小島的港口所在。

至於 Grimsey 島就是冰島唯一進入北極圈的小島,想更了解的朋友可以回看一下喔!

20240721 聊聊 Grímsey 島 Part I 看到這篇才想起來 Part II 還沒寫………………

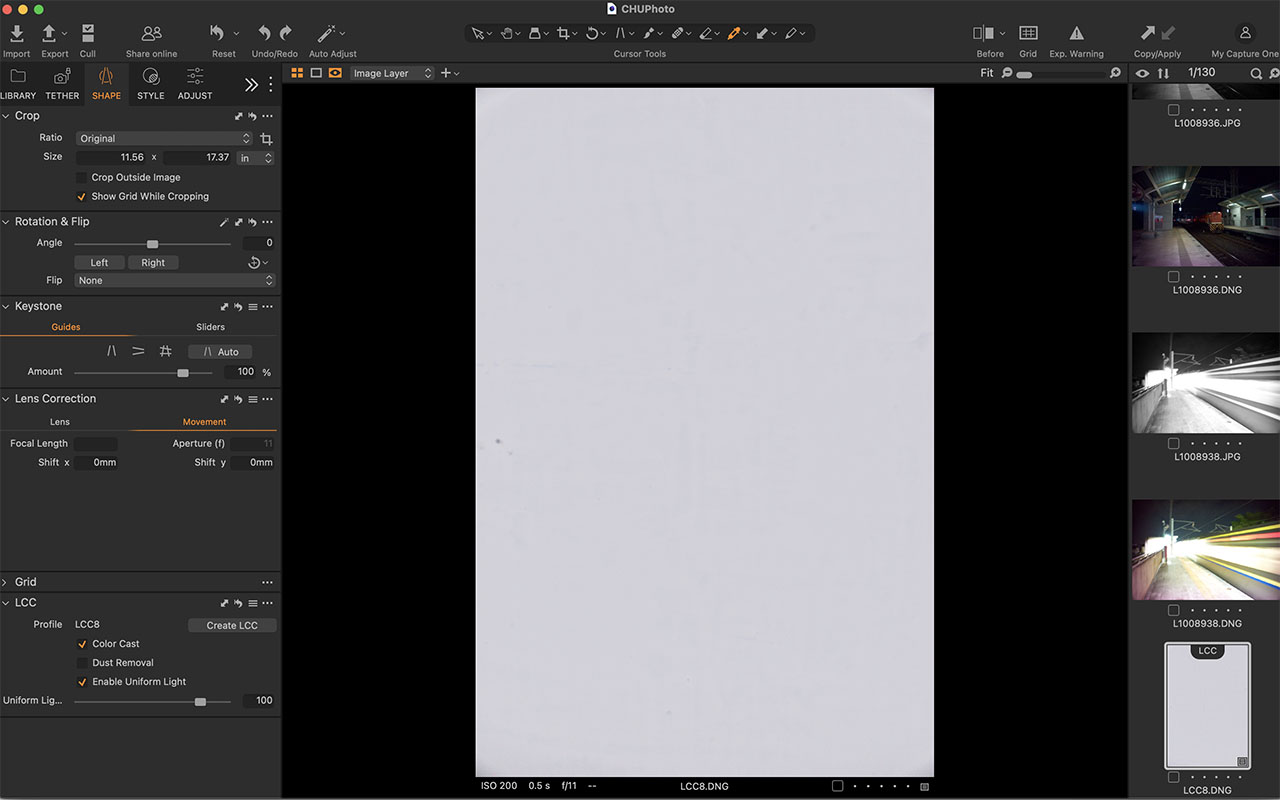

*Dalvík 運動中心的外觀*真的很漂亮的建物,配著後面的雪景,真是不錯看*Dalvík、冰島*

*Dalvík 運動中心的內部*不只外面漂亮,裡面也很現代感。也幸好有內部可以看到外面的戶外泳池,所以才會有這一篇。因為一旦進入收費區就不准使用手機了,沒有照片實在很難寫清楚。只有這邊可以拍到整個游泳池的狀況*Dalvík、冰島*

*Dalvík 運動中心的內部*說到國民素養,真的是佩服冰島了。每個運動中心都有類似的角落,咖啡、牛奶免費提供,要喝自己按咖啡機、自己加牛奶。除了建築物內部有提供,戶外泳池的地方也有,可以拿著一杯拿鐵,泡在溫水池裡面,真的是享受。這裡不只有咖啡、牛奶,還有免費的維他命可以補充*Dalvík、冰島*

*Dalvík 運動中心的戶外區*滑水道感覺是標準配備,每個游泳池都有看到。然後會有一個至少 25m 的游泳池,深度最深 2.5m,溫度大約在 32 度。一個兒童池、一個熱水池,熱水池溫度大約是 38-40度,還會有一個冰水池,溫度在 0.6-6 度。三溫暖拍不到,至少會有乾式的三溫暖,有的還會有蒸汽室*Dalvík、冰島*

*Dalvík 運動中心的戶外區*有沒有很漂亮,超舒服的環境,我們去的那一天氣溫只有 6 度。照片外有一個冰水池只有 0.6 度,當然也是去嘗試泡了一下。大約只能撐 30 秒就投降了*Dalvík、冰島*

當然是先洗好澡才可以進入游泳池,

洗澡的宣導說明、浴室的簡介我會放在 Grimsey 島 Part II 來說,

因為只有在 Grimsey 的時候可以帶相機進去浴室。

也不是可以帶啦!因為那天我們露營包場,所以我就趁沒人的時候拍了一些。

大致上設備狀況都差不多。

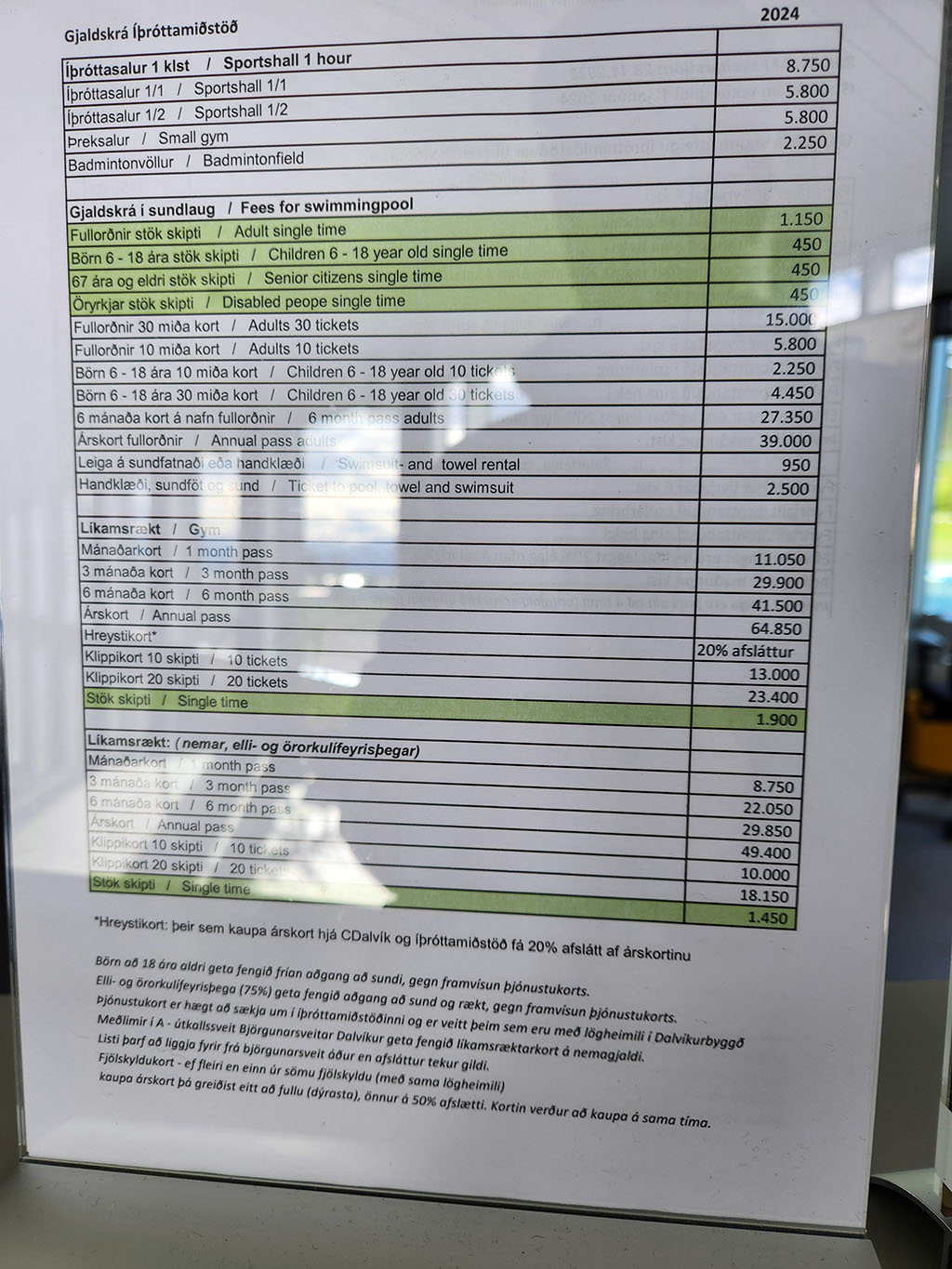

*Dalvík 運動中心的收費表*也還好,這麼漂亮還有三溫暖,一次才台幣 300,何苦去洗那個一百元三分鐘的澡?有些裡面還有脫水機,洗澡順便洗衣服兼脫水,多好啊?!除了單次票,可以買多次票,多次票就很便宜了,如果一次買 30 張,一張就只剩台幣一百多了*Dalvík、冰島*

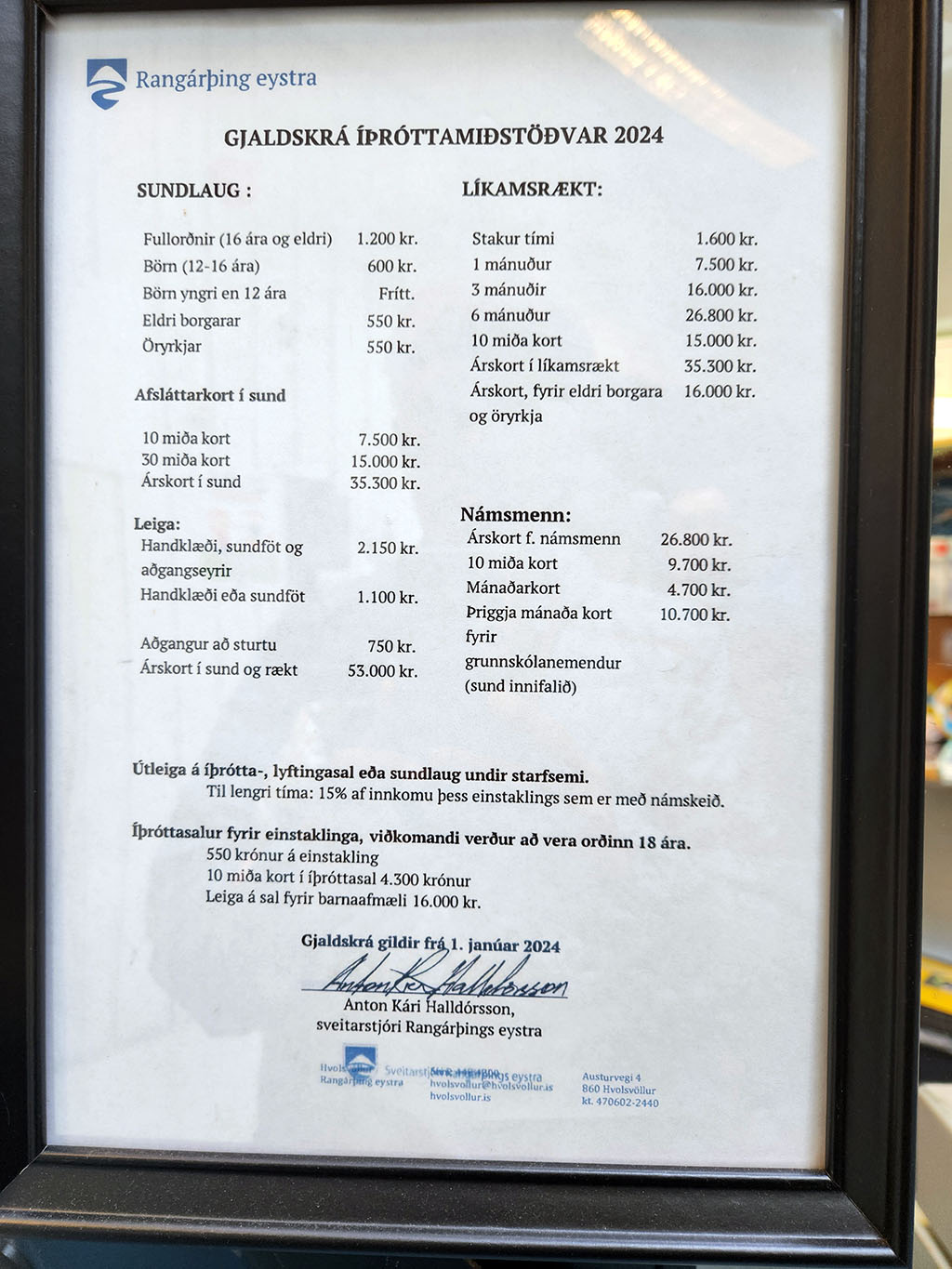

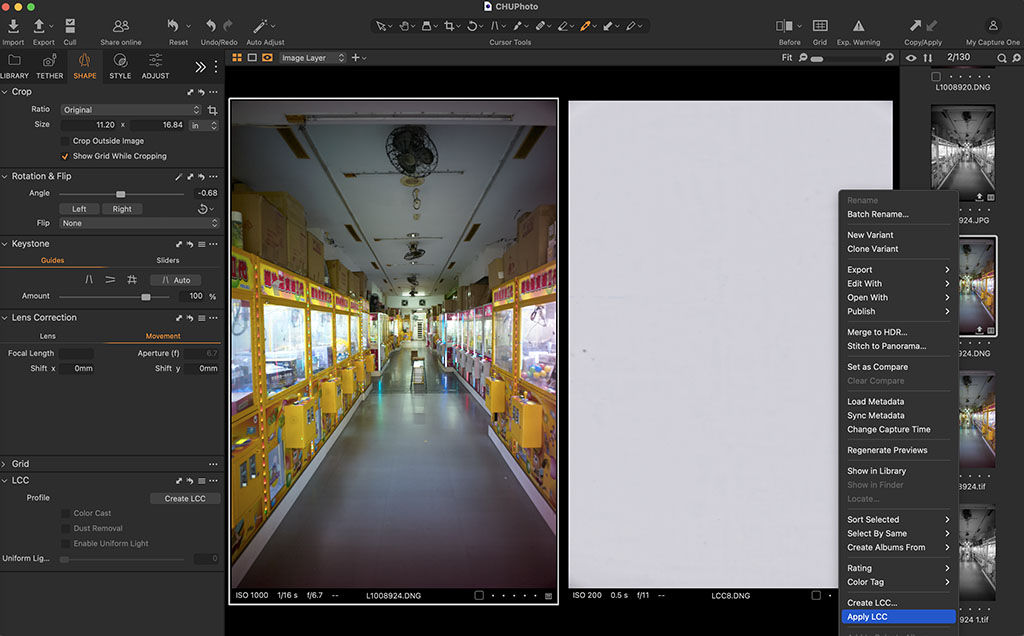

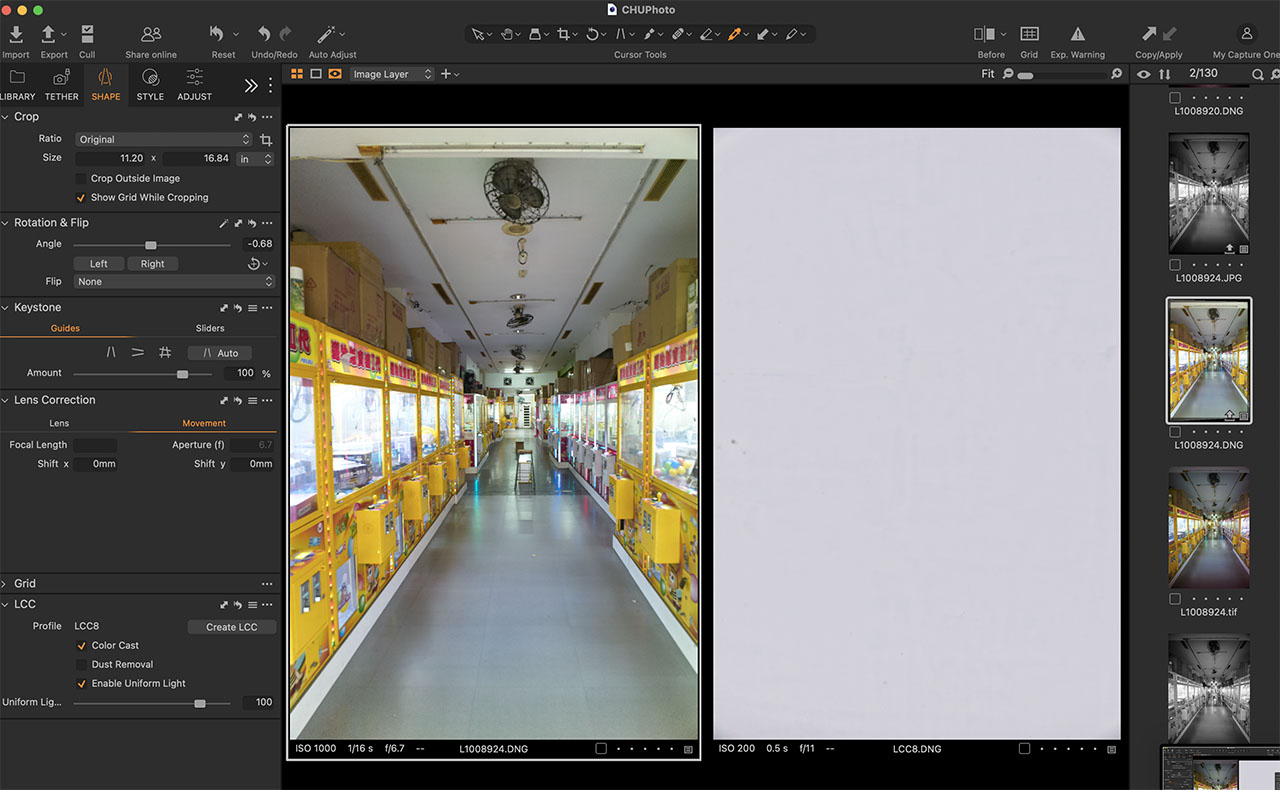

除了 Dalvík 之外,也還去了 Hvolsvöllur 的運動中心。

也是很不錯,一樣無法帶相機,但他無法從外部看到裡面的設施,所以沒有內部的照片。

*Hvolsvöllur 國民運動中心的外觀*是不是也很漂亮?*Hvolsvöllur、冰島*

*Hvolsvöllur 國民運動中心的內部*一般都是進入運動中心後就要拖鞋子了*Hvolsvöllur、冰島*

*Hvolsvöllur 國民運動中心的內部*這個運動中心比較大,裡面還有一個室內運動場。只是線畫了一大堆,外行如我者,根本看不出來哪條線是幹嘛的*Hvolsvöllur、冰島*

*Hvolsvöllur 國民運動中心的收費*大家的收費大致上大同小異,不會差太多*Hvolsvöllur、冰島*

*Hvolsvöllur 國民運動中心的周邊*很多地區這些運動中心周邊都是學校等設施。黃色建物是小學,綠色的是圖書館。很可惜,去的那天剛好圖書館公休,好想進去看看他們的圖書館喔!圖書館後面就是游泳池的滑水道*Hvolsvöllur、冰島*

冰島因為有滿滿的地熱和溫泉,造就了這個國家的特色。

各位有機會去冰島的話,不管是不是去露營的,建議起碼去一次他們的國民運動中心看看。

花點小錢,試看看這麼優質的公共建設,好好泡個溫泉,好好游個泳。

感受一下冰島在地人的生活。不要只去貴的要死的藍湖溫泉。