拍照時到底想什麼?

看到一個景想要拍下來,這個時候攝影者的心裡到底是在想什麼?

這個景要怎麼拍?是因為怎樣的點被感動到了所以想拍?

怎麼拍才能將這個點更明確的表達?

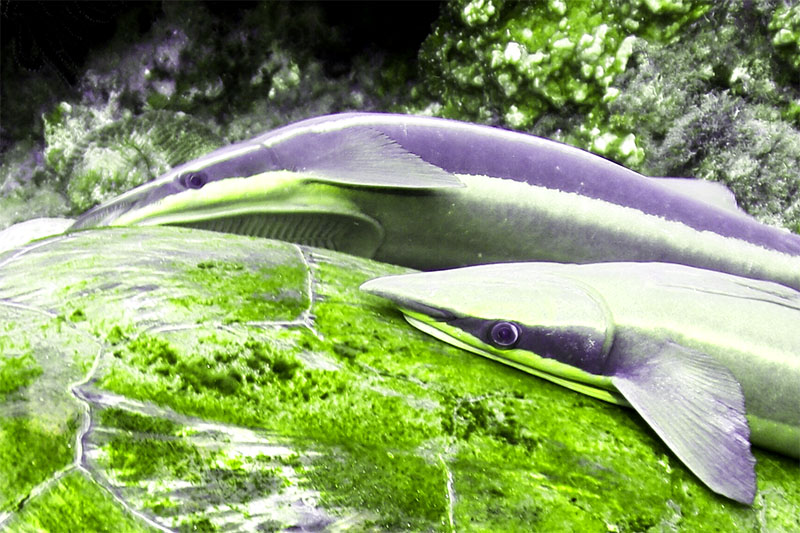

第一眼看到路邊在晒魚乾,感覺顏色層次豐富,加上逆光的效果,

魚體之間層次分明,魚乾的顏色也有了豐富的層次。

第一張照片,也就是直覺上的拍照,看到豐富的光影、色彩層次就按下快門。

所以重點在魚體之間的透光感以及排列層疊的樣子。

拍了之後再仔細的觀察被攝體,如果拍多一點會不會更好?如果拍少一點會怎樣?

感覺逆光的感受還不夠,於是就把逆光最明顯的塑膠繩拍進來好了。

這張感覺上逆光感好上不少,事情交代的比較清楚了。

但是感覺上好像配重不太對。上面太空虛了,因為空白的佔了太大的面積。

向上拉一點,感覺很不錯。這也是我後來選擇的照片。

上部還是有透光的區域,但是不會太多。塑膠繩的透光表現的還不錯,很有逆光感。

魚乾的層次、順序、光影都可以完整的表達。

當然還是會試試如果上部透空部位留很少呢?嗯嗯!感覺很擁擠……..反而不上不下的。

說逆光感也沒上一張好,說魚體的層次也沒有第一張強烈,算是失誤的照片。

這是我在拍這一系列照片時心裡的 O.S.。

當然各位可以不用和我有一樣的想法,每個人對描述影像的方式都有其定見,

只要是自己喜歡的照片,對自己而言,那就是好照片了。

那可不可以拍照前先想好怎麼拍呢?

不要這樣試著拍很多張,一張入魂可以嗎?當然可以,但是很冒險。

因為今天用的照片是這張,誰知道下次要用的照片會是哪一張?

萬一下次要用照片時是在別種場合,需要其他比重的構圖,那怎麼辦呢?

再者,有時拍照受到光影、周遭人物、周遭擺設的限制很大,

在最短時間內要拿下心目中的好照片是有難度的。

既然心中有著各式各樣的 OS,那為何不滿足心中的好奇呢?就都拿下吧!

可別以為亂槍打鳥就對了,看到影像相機舉起來,拍個八十、一百張,總有喜歡的。

如果心中對這個畫面沒有想法,就是連鳥都沒有,要打什麼都不知道,更別提亂槍了。

嘗試與亂槍是不一樣的!

希望這個範例解說有助於各位以後被一個光影觸發想拍照的心之後,

到底是要怎麼把想要的樣子拿下來。

1、看到主題、拿起相機拍下第一印象。

2、修正第一張照片不足的地方。

要判斷是不足的部份需要增加特定印象,或是與主題無關的東西太多需要減少。

3、嘗試再拍、再修正、換對焦點、換距離等等。

希望對各位有所幫助。